河北新報特集紙面2024

2025年3月31日 河北新報掲載

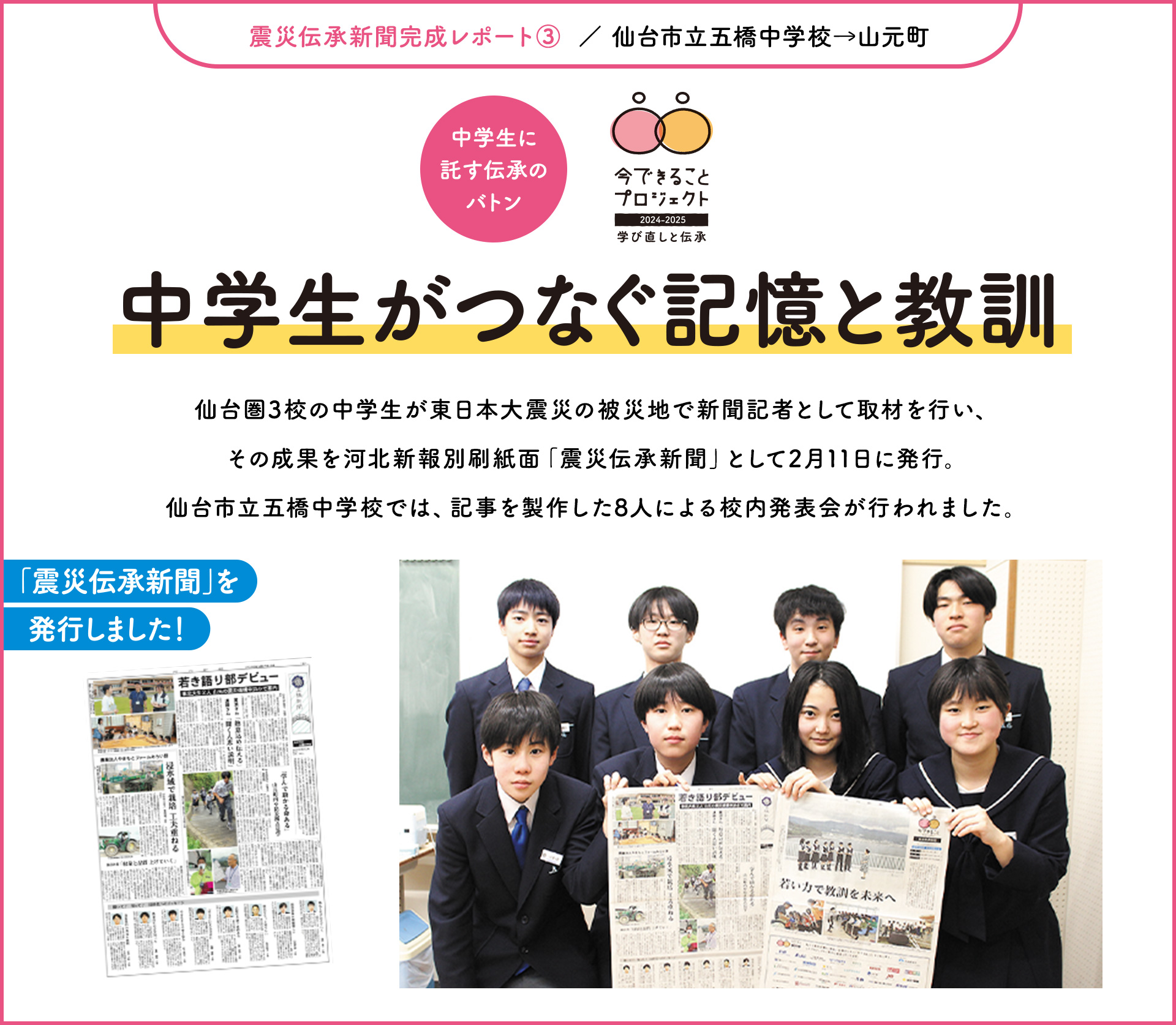

震災伝承新聞完成レポート③中学生がつなぐ記憶と教訓

取材で得た学びの成果を共有

3月11日、仙台市立五橋中で震災伝承新聞の取材報告会が行われ、中学生記者8人が取材成果をリモートで発表しました。山元町震災遺構中浜小学校を案内された東北大学地域復興プロジェクトHARUに所属し、発災当時5歳だった東北大農学部2年の遠藤てまりさん(福島出身)、貫洞美月さん(東京出身)が、語り継ぎを志した背景を紹介。山元町では津波が襲った歴史が受け継がれていなかったため、637人が犠牲になりました。その反省から整備された町の防災拠点で、次への備えを学びました。宮城県内の小学6年生は、6人に1人が東日本大震災が発生した日付を知らないという調査結果が出ていることから、震災を挟んで生まれた自分たちが、教訓を次世代に受け継ぐ必要性を訴えました。津波浸水域を豊かな実りを生む大地に変えようと挑戦を続けるやまもとファームみらい野では、被災農家の雇用維持に貢献する加工場を見学。

取材を通じて、動画では伝わらない肉声が持つ力を感じたこと、自分たちが語り部の一員としてバトンをつなぐ決意を述べ、報告を結びました。

カメラの前で取材の成果を発表する中学生記者

発表会参加者

佐藤 心乃さん(2年)

発表を聞いて、改めて震災の生々しい恐ろしさ、被災された皆さんの気持ちを知ることができました。同学年の人に伝えてもらったからこそ、より自分事として、この震災を忘れてはいけないのだと感じました。身近なところから、故郷の未来を守る取り組みをしたいです。

今回参加した中学生記者全員の「声」

-

尾形 晟士さん(2年)

風化させず伝えていく - 「震災のことを多くの人に伝えてほしい」という被災者の思いがありました。テレビなどで見るよりも、直接話を聞いた方が被災者の強い思い、震災の恐ろしさやすさまじさが伝わります。「自分には関係ない」ではなく、実際に被災者の話を聞いて、学んで、備えることが大切だと学びました。震災を風化させずに、私たちの世代が未来まで伝えていくことがとても重要です。

-

小田 遼太郎さん(2年)

地震直後の避難難しい - 菊地正己さんの「津波到達まで逃げるのに十分な時間があったにもかかわらず、なぜ600人以上が犠牲になったのだろうか」という言葉が印象に残りました。地震発生直後の怖い、絶望、悲しいなどのいろいろな感情がある中で、避難するのはとても難しいことです。日頃から災害について考えていないと落ち着いて避難はできません。備えることの大切さを強く感じました。

-

公平 佐保子さん(2年)

震災をもっと知りたい - 震災当時の記憶がないので、どこか遠い存在のように感じていました。しかし今回、山元町で被災を経験した人や語り部から直接話を聞き、震災の恐ろしさや防災の大切さを肌で感じることができました。今では、もっと震災について知りたいと思っています。地震や津波はいつ、どこで、どのような規模で起きるかは分かりませんが、その時のために備えることは可能です。

-

小関 菜奈さん(2年)

記憶引き継ぐ責務ある - 震災で祖母を亡くし、母から震災についての話を聞きながら育ちました。そのため、幼い頃から被災者や祖母がどんな思いを抱いていたのか興味がありました。私たちは「震災を経験した最後の世代」として「経験していない世代」へ記憶を引き継ぐ責務があります。災害は、いつどこで起こるか分からないからこそ「自分には関係ない」と線引きしてはいけないと思います。

-

後藤 成槻さん(2年)

「戻るな」伝える存在に - 震災遺構中浜小を見学し、被害のすさまじさを改めて感じました。菊地正己さんの「思い込みほど怖いものはない」という言葉が今後の参考になると考えました。過去の歴史から「地震はあったが津波は来ない」と思い込み、家に残った人や漁船を見に行って亡くなった人が多かったそうです。教訓を無駄にせず、全員が助かるよう、「戻るな」と伝えられるようになりたいです。

-

佐々木 悠人さん(2年)

今を生きる大事さ知る - 多くの命と生活が奪われたことを知ることができました。HARUの2人は語り部に深い思いがあり、感動しました。ふとしたきっかけで語り部を始めましたが、今は卒業しても続けたいと強く思っています。今回、私は友達に誘われて参加しましたが、とてもいい経験になり、今生きていることの大事さを知ることができました。培った知識を若い世代に伝えていきたいです。

-

菅原 瑠唯さん(2年)

農業再生の苦労知った - 山元町を訪れる前は、震災の被害状況について全く知りませんでした。震災後の農業で苦労した話や当時の被害状況を語り部から聞き、被災地の悲惨な状況を知ることができました。自分が災害にあったときのことを想像して、どのような対策ができるか考えておくことが大切だと学びました。今回学んだことを将来、震災を経験していない子どもたちに教えていきたいです。

-

芹田 大助さん(2年)

消防団員の勇気に感動 - 被災地で活動していた消防士の父に幼い頃から震災のことを聞いていたので、震災への関心がありました。今回、津波が目前に迫っていた花釜地区で、人命救助に向かった消防団員の話を聞き、勇気と行動力が素晴らしいと感じました。震災について知らない人も多いので、災害への意識をしっかりと持ち、今後発生が予想される南海トラフ地震の対策にも備えていきたいです。

「震災伝承新聞」は、宮城県内184の中学校へ配布したほか、石川県輪島市立門前中、愛媛県今治市立近見中、兵庫県西宮市立浜脇中などで教材として活用されました。各地の震災伝承施設、仙台市図書館、そなエリア東京、宮城県大阪事務所などでも配布しています。

[お問い合わせ]

今できることプロジェクト事務局(河北新報社営業部)

tel 022-211-1318(平日10:00〜17:00)

中学生記者

尾形 晟士さん(2年)

被災地を回り、さまざまなお話をうかがった内容を、どのようにすれば大切なところが伝わるかなど、細部まで考えて発表をしました。今回の発表を聞いた人が、震災について正しく知り、命を守ることの大切さを胸に刻み、防災に努めてくれればと思います。